|

池の覆いについて

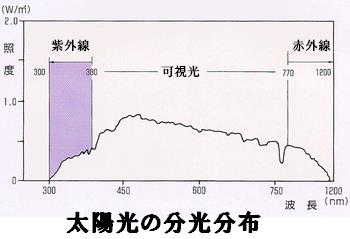

1.日照について・・・基本

1日に最低3時間程度の日照が必要とされる。

日照はランチュウ自体の健康に寄与するだけではなく、水温の上昇や動物性・植物性プランクトンの

繁殖、更には植物プランクトンやコケ類の光合成の為に必要です。

また、日照には紫外線による殺菌効果もあるので、

病原体(カビやバクテリア)の繁殖を抑制する効果もあります。

この事から、ランチュウの飼育には日照は必要であり、

昔から1日に最低3時間程度は必要と言われています。

また、日照が不足する梅雨期や冬眠期には、出来る限り日照時間を増やす様に

心掛ける事も大切であるとされています。

●日照の効果

・ランチュウ自体の健康に寄与する。

・水温の上昇をもたらす。

・プランクトンの繁殖を促進する。

・植物プランクトンやコケの光合成に必要。

・病原体(カビやバクテリア)の繁殖を抑える。

|

2.夏場の直射日光と日除け

強い直射日光は体調悪化の原因となる。

夏場は強い日照と高い気温の為に、15~20cmの水深で飼育していると水温は30℃を

遥かに超えてしまいます。具体的には30℃後半になると言う事です。

この様な高水温の環境下では、魚の食欲は低下し、泳がなくなってしまいます。

更にこの状態が続くと体調を悪くしてしまう事もあります。

これを防ぐ為には、スダレや寒冷紗などの日除けを使用して、日照量や日照時間を調節する事が大切です。

水温のコントロールが難しい場合は、日除けを二重にする事や池の周辺にも

日除けをする事を考慮すると良いでしょう。扇風機の使用や飼育水の水量を増やす事も有効な手段です。

ただ、実際の所、様々な工夫を行ったにも関わらず、水温が30℃以下とならない場合がある事も事実です。

●水温の上昇を防ぐ為に

30℃以下を目指す。

スダレや寒冷紗を使用する。

日除けを二重にすると効果が強まる。

日除けで池の周辺を含めて覆うと効果が強まる。

扇風機の使用は効果的である。

水量の増加は僅かに効果を認める。

|

3.日除けを使用する場合の注意

常に自然への順応を意識する。

日除けを使用する場合、水面付近で使用すると風通しが悪くなる為に水面が蒸れ、

魚の体調が悪くなる場合があります。

これを防ぐ為には、水面よりも離れた位置で使用する事が大切です。

水面の2メートル程度上方に常時設置できる物が良いでしょう。

日除けを使い過ぎると魚は季節感を失い、秋の時点で環境の変化に

対応出来ずに体調を崩す場合があります。

また、春の到来を認識する事が出来ずに交配が上手く行かない場合も珍しくありません。

この様な事にならない為にも、自然への順育をもう一度思い起こす必要があると私は考えます。

●日除けの設置

・常に自然への順応を意識する。

・水面の2m上方に常時設置できる物が良い。

※日除けの乱用は季節感を失う原因となる。

|

4.屋根の無い飼育環境

天候の影響が飼育に大きく左右する。

屋根の無い飼育環境で魚を育成した場合、天候の影響で餌を与えたい時期に

与える事が出来ない場合があります。

具体的には、成長期であるのに餌を与える事が出来ない場合があると言う事です。

魚を大きく成長させる場合、成長期に乗り遅れるのは致命的であると言っても過言ではありません。

成長期に乗り遅れると後での挽回は難しく、無理に餌を与えても

肥満魚に仕上がってしまうだけとなる為です。

また、屋根の無い飼育環境の場合、雨による急激な水温の変化で風邪や消化不良を起こし易くなります。

この様になると治療を行う為に餌を与える事が出来ず、成長の促進が出来ない結果となります。

この様な事から、屋根の無い飼育環境は魚を大きく成長させる事に限界があると言えるでしょう。

5.雨除けの設置

過保護な飼育にならない様に注意する。

雨除けを設置する目的は、雨水による水温の急変を防ぐ事にありますが、

酸性雨の流入を防ぐ目的で使用している愛好家もいます。

ただ、酸性雨によって池の水が酸性になってしまうとは考え難い為に、参考程度に留めた方が良いでしょう。

一般的な雨除けの使い方は、集中豪雨や長雨の際に一時的に設置する場合が多いと言えます。

覆い方として、池の半分程度を覆う方法や池の全てを覆う方法がありますが、

水温の急変と蒸れを防ぐ事が出来ればどちらでも問題ありません。

雨除けを使用していると、少しの雨でも池を覆ってしまいがちとなりますが、

過保護な飼育は魚の体質を弱めてしまう結果となります。

したがって、激しい自然の猛威から魚を守る場合に留めた方が良いと私は考えます。

なお、大雨や長雨の際に雨除けを使用しなかった場合でも、餌の量を減らしていれば魚は

体調を落とす可能性は低いものとなります。必要以上に雨除けについて神経質になる必要は無いでしょう。

●雨除けの使用に当たって。

・水面から30cm以上離して蒸れを予防する。

・過保護な飼育にならない様に注意する。

・突風が気になる場合は使用しない方が無難。

|

6.屋根付きの飼育環境

天候が悪くても飼い込みを続ける事が出来る。

屋根付きの飼育環境の利点として、天候が悪くても飼い込みを続ける事が出来る事、

雨による水温の急変が無くなる為に風邪や消化不良を来たし難くなる事、雨の心配が無い為に

電気製品の使用が容易になる事が上げられます。結果、計画的な魚の育成を行う事が出来る訳です。

ただ、餌を過剰に与えてしまう傾向となるので、肥満魚に仕上げてしまう可能性が高くなる事と、

低気圧であるのに通常通りの餌を与えてしまう事で体調を落す可能性があります。

屋根付きの飼育環境であっても、天候が悪い日は餌の量を幾分減らす事が大切となります。

7.保温覆いについて

保温覆いで夜間の水温の低下を抑制する。

保温覆いは、気候が変動し易い3月~6月と9月~12月に、

夜間の水温の低下を抑制する目的で使用されます。

使い方として、スダレなどで池の一部または大半を夕方から翌朝にかけて覆う方法が一般的ですが、

水面を蒸らさない様にする必要があります。蒸れは魚に悪影響を与える為です。

私の場合、露天であるなら波板を水面から30cm以上離し、池の半分程度を覆う様に設置します。

ただ、保温覆いの使用は前日と比較して極端に冷えそうな場合に留め、

可能な限り順育を行う様にしています。

屋根が設置されている場合は、屋根が保温覆いの役割を果たしてくれる為に、

覆いを設置する様な事はしません。

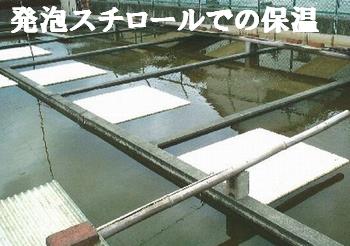

8.発泡スチロールでの保温・・・①

発泡スチロールを浮かべる利点と欠点

池の水面に発泡スチロールを浮かべる事で保温を行う方法があります。

手軽である事と発泡スチロールの面積によって保温の度合いを調節出来る事が利点です。

しかし、会魚を創るには不向きであると私は考えます。

魚が発泡スチロールの下に入り込んで運動しなくなる為です。

また、水換えの際に発泡スチロールを洗う手間や数ヶ月の使用で劣化が生じる事も欠点と言えるでしょう。

水面に直接的に覆いをする事で風通しの問題も生じます。

●発泡スチロールを浮かべる方法。

利点

・手軽である。

・面積で保温の度合いが調節出来る。

欠点

・運動量の確保が難しくなる。

・水換えの際に洗う手間が生じる。

・劣化の問題が生じる。

・風通しの問題が生じる。

|

9.冬囲いについて・・・①

安定した冬眠を継続させる事を目的とする。

屋根がある場合は冬囲いの必要はありませんが、屋根が無い場合は冬囲いをした方が良いでしょう。

水面が凍ってしまう事を抑制し、安定した冬眠を継続させる事が可能となる為です。

一般的に冬囲いを使用する目安は、水温が12℃以下になった場合と言われています。

冬囲いの材質については、透光性があり雪の重みにも耐える事が出来るものが良いでしょう。

使い方は、北側を低くして池の半分から全体を一日中覆う方法が基本です。

ただ、この場合も風通しに注意し、南側は少なくとも30cm以上水面から離す必要があります。

蒸れは魚に悪影響を与える為です。

また、冬囲いをしていても水面が凍ってしまう場合がありますが、

この場合は氷が自然に溶けるのを待つ必要があります。水面と水底には水温差がある為です。

●冬囲いについて

・屋根がない場合に必要となる。

・水温が12℃以下になったら設置する。

・水面が凍ってしまう事を抑制する。

・透光性と強度のある材質を選ぶ。

・北側を低くして池の半分から全体を一日中覆う。

・南側は少なくとも30cm以上水面から離す。

|

10.冬囲いについて・・・②

冬眠期に冬囲いを除去する方法は賛否両論。

冬囲いは一日中設置したままとする事が基本ですが、晴天の日に冬囲いの一部または

全てを取り除く方法があります。

池に太陽光を入れる事で、青水の維持と紫外線による殺菌が期待出来ると言う考えに基づきます。

その一方で、冬囲いを除去する方法は魚に刺激を与える事となり、

安定した冬眠を中断させる為に好ましくないと言う考えもあります。

確かに冬眠する他の動物に目を移すと、冬眠の中断は生死に関わる問題となる為に

十分に納得させられます。

ただ、これまでの私の経験を振り返ると、ランチュウに限っては冬囲いを除去しても

大きな問題が生じた事がありません。

したがって、春が近づいて来た場合、晴天であれば、冬囲いの一部を

取り除く方法を私は採用しています。

なお、真冬については、晴天なら冬囲いを除去しても良いのですが、

私は魚の負担を考え、除去しない方針としています。

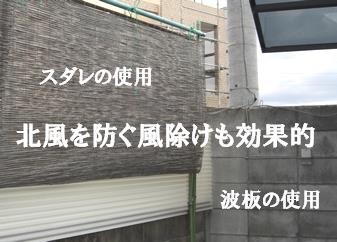

11.風除けについて

ある程度の保温効果が期待出来る。

冬眠期や冬眠から魚を起こす際に風除けを設置する場合があります。

水温の変動を和らげる事とヒーターの効率を上げる事が目的です。

設置方法として、屋根付きの池の場合は北側と東西に透明のビニルシートを張ります。

風通しの事を考えて、屋根とシートとの間や地面とシートとの間は

5~15cm程度の隙間を開けた方が良いでしょう。

特にヒーターを使用している場合は熱がこもり易いので、

隙間を完全に無くす事は好ましいとは言えません。

屋根が無い池の場合は、冬囲いを設置したまま池の北側と東西に透明のビニルシートを張ります。

この場合も風通しの事を考えて、地面とシートの間は5cm程度の隙間を開けた方が良いでしょう。

なお、風除けの使用に当たっては、完全に風を防ぐ為に隙間を無くそうとする気持ちが働きますが、

完全に風を遮断すると温室の要素が強くなり、体調を崩す魚が出てくる可能性が高くなります。

風除けの設置は「環境の急変」である事を認識した上で、魚に負担をかける事無く、

風除けを使用する事が大切だと私は考えます。

●風除けについて

・冬眠期や冬眠から魚を起こす際に使用する。

・水温の変動を和らげる事が出来る。

・ヒーターの効率を上げる事が出来る。

・池の北側と東西に設置する。

・屋根とシートとの間は15cm程度開ける。

・地面とシートとの間は5cm程度開ける。

・屋根が無い場合は冬囲いを天井とする。

|

12.温室について・・・①

温室ではヒーターを使用した方が無難。

温室を使用すると水温を室外よりも5℃前後高い値に底上げする事が出来る上、

屋根がある事で雨や雪が池に入る心配がなくなります。

結果、使い方次第では非常に安定した環境で冬季を過ごす事が可能になると言えるでしょう。

ただ、温室で水温が上昇する理由を考えた場合、風除けの効果と日照による室温上昇の効果が中心であり、

この事は天気が悪い日や夜間は注意が必要である事を示します。

天気が悪い日は水温の上昇がいつも通りに期待出来ない事、

日中と夜間の室温差が大きくなる為に水温の変動も大きくなる事が理由です。

したがって、温室ではヒーターを使用した方が無難となる訳です。水温の変動を抑える事が目的です。

●温室飼育の利点

・水温を5℃前後高い値に底上げする。

・雨や雪が池に入る心配が無くなる。

・水面が凍結する可能性が低くなる。

・使い方によっては冬場の飼い込みが可能となる。

|

13.温室について・・・②

季節感のズレと室内の蒸れが問題となる。

温室でヒーターを使用した飼育を始めた場合、次に問題となるのが

季節感のズレと室内の蒸れの問題です。

同じ設定温度で数ヶ月に渡って飼育した場合、魚は季節感を失う事で

交配のタイミングが大きく前後する可能性があります。

これを防ぐ為には、水温に少しずつ変化を持たせる方法や日照は

自然に任せるなどの方法がありますが、

何れも十分な対処法ではありません。もし交配を予定している魚であれば、

温室での飼育は避けた方が無難だと言えるでしょう。

次に、室内の蒸れの問題についてですが、魚は水面の蒸れに対して非常に敏感であり、

直ぐに体調を落とす結果となります。これを防ぐ為には、風通しを良くする方法と

暖房や換気扇を設置する方法があります。

風通しを良くする方法は温室としての効果は弱まりますが、最も手軽な方法であると言えるでしょう。

暖房や換気扇を設置する方法は、室内の温度を暖房で保ちながら蒸れを換気扇で取り除く為に

理想的な環境を作り出す事が可能となります。

ただ、燃焼による暖房の場合は一酸化炭素中毒を起こす可能性がありますので、

煙突付きの暖房やオイルヒーターを選ぶ事が大切となります。

●温室飼育の欠点

・水温の変動で体調を落す場合がある。

・魚は季節感を失ってしまう。

・交配に使えなくなる可能性が高くなる。

・室内の蒸れによって体調を落す場合がある。

・順育から離れる為に体質が弱くなる。

・病原菌が繁殖し易い水温となる。

|

|