|

必要な栄養素

1.ランチュウの好む餌

ランチュウは雑食性の魚である。

ランチュウは雑食性で、動物性・植物性の両方の餌を食べますが、ブラインシュリンプ・

ミジンコ・赤虫は、たとえ冷凍であっても嗜好性は非常に高いと言えます。

また、植物性プランクトン・青苔・浮草などの植物性の餌は、

ランチュウにとってサラダの様なもので、これらに対する嗜好性も高いと言えるでしょう。

2.必要な栄養素・・・①

各種栄養素のバランスが重要。

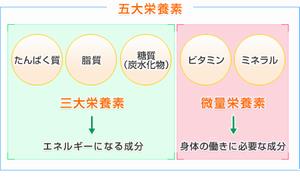

栄養学において、細胞の主要構成物質である蛋白質、炭水化物、脂肪を三大栄養素、

三大栄養素にビタミン、ミネラルを加えたものを五大栄養素と言います。

五大栄養素はランチュウにとって必要であり、これらをバランス良く与える事が大切となります。

栄養素の偏りは成長不良や肥満魚の原因となる為です。

3.必要な栄養素・・・②

蛋白質・ビタミン・ミネラルを考慮する。

ランチュウの場合、カシラや太身を創る必要性に加え、体調の維持や強固な骨格の

完成を目指す為に、蛋白質・ビタミン・ミネラル(特にカルシウム)が重要となります。

魚類は哺乳類よりも蛋白質のエネルギー化が効率的である事も、

蛋白質の重要性を補佐する要素となります。

ただ、炭水化物や脂肪は組織学的・生化学的に重要な栄養素である為に、

蛋白質だけに固執するのは問題であると言えるでしょう。バランスが大切と言う事です。

●必要な栄養素

蛋白質の含有量の多い餌

・シュリンプ

・ミジンコ

・赤虫

・糸ミミズ

・ペレット

ビタミンとミネラルの含有量の多い餌

・植物プランクトン

・青苔

・浮草

・クロレラ錠/スピルリナ錠

・野菜(カボチャ/ホウレンソウ)

|

4.蛋白質(粗蛋白)について・・・①

魚体の主成分は蛋白質である。

魚体の成分を考えた場合、水を除くと蛋白質が主成分となります。

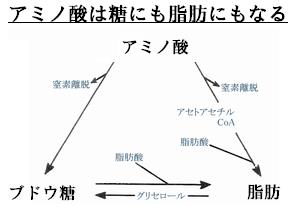

体内に取り込まれた蛋白質はアミノ酸まで分解された後、魚体や酵素として再合成される訳です。

したがって、蛋白質(粗蛋白)が不足すると成長が抑制される事となります。

しかし、蛋白質を過剰に与えた場合、糖に変えられる事でエネルギーとなる他、

余剰分は脂肪に変えられる事となりますので注意が必要です。

5.蛋白質(粗蛋白)について・・・②

魚体維持の為の蛋白含有は30%程度。

魚体を維持させる上での蛋白含有(粗蛋白)は30%程度が良いと言う報告があります。

しかし、ランチュウの場合、魚体を成長させる目的とカシラや胴を創る目的で、

蛋白含有が40~50%程度が良いと私は考えます。

蛋白含有が50%以上の高蛋白食は余剰分の脂肪化が問題となり、

長期投与では魚がつぶれる傾向を示します。

●蛋白質の原料

動物性

オキアミミール

エビミール(シュリンプミール)

フィッシュミール(魚粉)

イカミール

シルクワームミール

脱殻アルテミア

脱脂粉乳(スキムミルク)

ガゼイン

乾燥全卵(卵粉末)

植物性

大豆

大豆粕(脱脂大豆・大豆ミール)

小麦胚芽

コーングルテンミール

※動物性の方が蛋白や脂肪の含有量が高い。

|

6.蛋白質(粗蛋白)について・・・③

必須アミノ酸は摂取する事が大切。

必須アミノ酸は体内で合成出来ないアミノ酸の事で、摂取する必要があります。

アルギニン、ヒスチジン、バリン、ロイシン、イソロイシン、トリプトファン、リジン、メチオニン、

フェニルアラニン、スレオニンの10種類がニジマスの研究で判明していますが、

金魚については不明となっています。

ただ、金魚においても前述の10種類を必須アミノ酸として話を進めても良いと私は考えます。

一般に、動物性蛋白質は植物性蛋白質よりも必須アミノ酸を豊富にバランス良く含んでいる為に、

動物性蛋白質をバランス良く与える事が大切と言えるでしょう。

7.炭水化物(糖質)について

魚は炭水化物の利用能力が低い。

体内に取り込まれた炭水化物(糖質)はブドウ糖まで分解された後、

エネルギー源として使われますが、余剰分は脂肪に変えられる事となります。

炭水化物は体内で蛋白質に変わる事は無い為に、

炭水化物の過剰投与は肥満魚を助長する結果となると言えるでしょう。

したがって、エネルギー源は蛋白質や脂肪から得た方が良いと言う事が出来る訳です。

また、魚は炭水化物の利用能力が低く、消化率や吸収率が悪い事も炭水化物の

使用を減らす必要性の根拠となります。

●炭水化物の原料

小麦粉

とうもろこし

米ぬか

でんぷん類

ばれいしょでん粉(タピオカでん粉)。

※魚類は炭水化物の利用能力が低い。

|

8.脂肪(粗脂肪)について・・・①

カロリーが高く過剰投与に注意。

体内に取り込まれた脂肪(脂質・粗脂肪)はグリセリンと脂肪酸に分解され、

グリセリンはエネルギー源に、脂肪酸はさらに分解されて様々な所で使われる事となります。

脂肪は単位あたりのカロリーが最も高い上に、過剰分は脂肪として蓄積されます。

また、蛋白質に変えられる事は無い為に、過剰投与は肥満魚の原因になると言えるでしょう。

9.脂肪(粗脂肪)について・・・②

淡水魚はDHAやEPAの合成が出来ない。

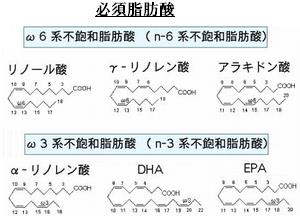

必須脂肪酸は必須アミノ酸と同様、体内で合成出来ない為に経口摂取する必要があります。

リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸の3種類がニジマスの研究で判明していますが、

金魚については不明となっています。

ただ、金魚においても前述の3種類に加え、DHAやEPAを必須脂肪酸として

話を進めても良いと私は考えます。

ただ、殆どの脂肪の原料は脂肪酸をバランス良く含んでいる為に、

必須脂肪酸を与える事に神経質になる必要はないと言えるでしょう。

●必須脂肪酸

リノール酸

リノレン酸

アラキドン酸

DHA

EPA

|

10.脂溶性ビタミンについて

過剰投与で障害を引き起こす。

脂溶性ビタミンには、ビタミンA(レチノール)、ビタミンD(カルシフェロール)、

ビタミンE(トコフェロール)、ビタミンK(フェロキノン・メナキノン)があります。

何れも魚の成長に関わる為に不足には注意が必要ですが、

過剰投与してしまうと体内に蓄積される事で中毒を引き起こす結果となります。

したがって、既に餌に含まれているにも関わらず、

脂溶性ビタミンを新たに添加して与える事は好ましいとは言えません。

●脂溶性ビタミン

一般特性

・ビタミンA ⇒ 成長促進、健康な体表の形成、病気に対する抵抗力の増強効果。

・ビタミンD ⇒ 血液中のカルシウムやリンの調整、骨へのカルシウム沈着効果。

・ビタミンE ⇒ 生殖機能の正常化、筋萎縮防止、ビタミンAやカロチンの安定化。

・ビタミンK ⇒ 血液の凝固機能の正常化、解毒作用、利尿作用。

コイにおける不足症状

・ビタミンA ⇒ 成長低下、食欲不振、体色白化、高斃死率、エラや皮膚の出血。

・ビタミンD ⇒ 欠乏症を認めず。

・ビタミンE ⇒ 成長低下、背こけ症、筋繊維の萎縮と走行の乱れ。

・ビタミンK ⇒ 成長低下、脊椎湾曲、眼球突出。

|

11.水溶性ビタミンについて

過剰投与分は尿から排泄される。

水溶性ビタミンとして、ビタミンB1(チアミン)、ビタミンB2(リボフラビン)、

ビタミンB6(ビリドキシン)、ビタミンB12(シアノコバラミン)、

葉酸(プテロイルグルタミン酸・ビタミンM)、ビタミンC(アスコルビン酸)、

ナイアシン(ニコチン酸・ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、

ビオチン(ビタミンB7、ビタミンH)の9つを日本ビタミン学会は認めています。

何れも水に溶ける為に、過剰投与しても尿と共に排泄される為に心配はありません。

ビタミンB群に属するビタミンはエネルギーの代謝に関わり、お互いに協力関係にあります。

●水溶性ビタミン

一般特性

・ビタミンB1 ⇒ 成長促進、神経や筋の正常化、消化液の分泌、糖代謝に関与。

・ビタミンB2 ⇒ 成長促進、生殖機能の正常化、三大栄養素の代謝に関与。

・ビタミンB6 ⇒ 蛋白質と脂質の代謝に関与。皮膚の抵抗力増強効果。

・ビタミンB12 ⇒ 成長促進、貧血予防、三大栄養素の代謝に関与。

・葉酸 ⇒ 成長促進、血球再生、粘膜の機能の正常化。

・ビタミンC ⇒ コラーゲン生成、創傷治癒、病気に対する抵抗力増強。

・ナイアシン ⇒ エネルギー産生に関与、腸障害を軽減。

・パントテン酸 ⇒ 三大栄養素の代謝に関与、解毒作用。

・ビオチン ⇒ 蛋白質と脂質の代謝に関与。皮膚の抵抗力増強効果。

コイにおける不足症状

・ビタミンB1 ⇒ 成長低下、体色明化、エラや皮膚のうっ血。

・ビタミンB2 ⇒ 成長低下、食欲不振、表皮・肝脾臓の出血、眼球白濁。

・ビタミンB6 ⇒ 平衡喪失、けいれん、遊泳異常、水腫。

・ビタミンB12 ⇒ 欠乏症を認めず。

・葉酸 ⇒ 欠乏症を認めず。

・ビタミンC ⇒ 眼球の突出、脊椎の湾曲。

・ナイアシン ⇒ 成長低下、皮膚の出血、高斃死率。

・パントテン酸 ⇒ 成長低下、食欲不振、眼球突出、運動失調、貧血。

・ビオチン ⇒ 食欲不振、遊泳不活発。

|

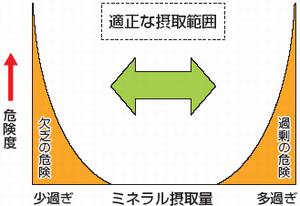

12.ミネラル(粗灰分)について・・・①

準主要元素と微量元素に分けられる。

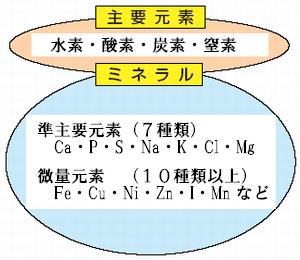

体内で様々な生理作用を行う元素の中で、主要元素である水素、酸素、炭素、窒素を

除いた元素の総称がミネラル(粗灰分)です。

生体機能を維持する為に必要なミネラルは合計20種類以上あり、

鉄より多く含まれるミネラルは準主要元素、含有が鉄以下のミネラルは微量元素と呼ばれます。

●ミネラルの種類

準主要元素・・・7種類

カルシウム、リン、硫黄、ナトリウム、カリウム、塩素、マグネシウム。

微量元素・・・10種類以上

鉄、銅、ニッケル、亜鉛、ヨウ素、マンガン、ケイ素、クロム、コバルト、セレンなど

|

13.ミネラル(粗灰分)について・・・②

ミネラルはエラからも吸収される。

魚体の成分を考えた場合、ミネラルの割合は3~4%に過ぎませんが、

体内で合成する事が出来ない為に摂取が必要となります。

魚の場合、飼育水のミネラル含有量を餌のミネラル含有量と共に考える必要性があります。

エラからもミネラルの吸収が行われる為です。

したがって、ナトリウムやカリウムの為に飼育水を塩水とする方法、カルシウムやリンの為に

貝殻を池に沈める方法、餌に海藻を混ぜる方法などが一般的に行われています。

●ミネラルの原料

海藻粉末(ケルプミール)、各種塩、貝殻。

|

14.ミネラル(粗灰分)について・・・③

ミネラルの不足で変形魚が増加する。

マッカラム塩(含有率5%)やリン酸カルシウムの添加した餌を稚魚期から与える事で、

変形魚の割合を減らす事が出来ると言う興味深い報告があります。

逆にミネラルが不足すると成長の停止や変形魚の増加、病気の発生など、

様々な問題が指摘されています。

|